|

|

|

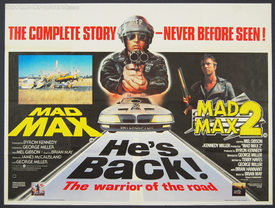

Oui, l'humain a encore largement sa place dans la chaîne de valeur d'une industrie si particulière. On cherche à faire croire qu'il faut opposer le cinéma d'auteur au cinéma populaire. Il n'en est rien, on est bien dans une activité de création où l'artiste est bien là. S'il fallait s'en convaincre, le non remplacement de l'humain par la machine dans la phase de création est une réalité indiscutable. " Le cinéma est aussi une industrie". C'est d'abord un art. Tant mieux !

|

L’analyse du public des Avengers et de Star Wars montre que malgré des similitudes, les différences sont importantes. Le public entre 15 et 25 ans représente 35 % des spectateurs du dernier Avengers (Infinity war) alors qu’il est de 20% pour l’avant-dernier Star Wars (Le réveil de la Force).

Cela démontre le pouvoir d’attraction des super-héros de Marvel sur les adolescents et les jeunes adultes. Star wars 7,qui relançait la franchise de George Lucas, a surtout créé du désir chez un public plus adultes : 46 contre 31% pour les 25 à 50 ans. C’est ce public qui a fait la difference pour un méga-démarrage à 3,5 millions de spectateurs en une semaine, soit un million de plus que pour le déjà trés beau début de carrière d’Infinity war des studios Marvel.

En revanche, lorsque l’épisode 8 est sorti, ce million supplémentaire a disparu et ce public des adultes curieux s’est moins pressé. Les plus grands fans ont, eux, répondu présents en décembre dernier. Et ce sont les plus de 50 ans qui ont suivi la saga depuis le debut qui ont alors été fidèles : en valeur absolu, ils sont restés au même niveau ( 720.000 spectateurs). Et le plublic des adolescents friand du blockbuster de la semaine est venu lui-aussi mais avec moins de ferveur que pour les Avengers. Star wars n’est finalement pas aussi moderne, trainant une image vintage alors que les super-héros créés par Stan Lee dans les années 60 ont su renouveller totalement leur image dans le cadre du Marvel cinematic universe.

|

|

|

Cliquer ici pour modifier.

|

Cliquer ici pour modifier.

|

Le dernier film de Darren Arnofsky n'a pas plu au public. C'est un euphémisme quand on examine sa note moyenne à la sortie des salles. C'est une contre-vérité quand on regarde plu en détail l'avis des cinéphiles.

|

Cliquer ici pour modifier.

|

Flux RSS

Flux RSS