Isabelle Giodano, ex-journaliste aujourd'hui Directrice générale d'UniFrance, a écrit une tribune sur ce thème dans Les Echos : Qu'est-ce qu'un film français ? Dans un esprit d'ouverture, elle y défend un cinéma français enrichi par des auteurs internationaux qui proposent un vision "ouverte sur la mondialisation". Le message est joli, mais forcément réducteur. Le cinéma français qui a tant contribué à l'histoire du 7ème art (Les frères Lumière, Méliès) et a su apporter une regard spécifique (Nouvelle vague) voit sa personnalité se diluer dans des productions internationales. Avec ses acteurs américains en vedette dans des productions anglophones pour mieux se vendre à l'étranger, Studio Canal (Gunman, The commuter) et surtout Europacorp (Le transporteur, Taken, Colombiana, Lucy) sont allés chasser sur les terre des studios hollywoodiens. Peut-on dire pour autant que ce ne sont pas des films français ? Comme l'avait théorisé Siegfried Kracauer, les films reflètent ceux qui les font. Et ils sont tous créés par des auteurs français. Lorsque Luc Besson se lance dans Taken ou 3 days to kill, ce n'est pas un hasard si une partie du tournage aura lieu en France : les raisons ne sont pas qu'économiques. L'une des images les plus iconiques de Paris que je connaisse provient de Frantic de Roman Polanski avec Harrison Ford en tête d'affiche : la star américaine, pressé, se retrouve bloqué derrière un camion-poubelle et peste contre ce cliché de la capitale française. Ces superproductions doivent être d'autant plus défendues, notamment par UniFrance, qu'elles génèrent des succès qui profitent aux productions françaises par le jeu des taxes sur les billets et de l'avance sur recette qu'elles permettent de financer. Pourtant, il n'y a pas un mot à leur sujet dans le billet d'Isabelle Giordano paru dans Les Echos. Rappelons plus précisément les tenants du débat évoqué. L'université de Columbia proposait le 10 novembre dernier une réflexion sur le cinéma national à l'heure de la mondialisation en retenant l'exemple du cinéma français : " But is it French? National Film Culture in an Age of Globalization".

Luc Besson vient de proposer la première bande-annonce de sa saga galactique Valerian. Des images attendues pour imaginer ce à quoi ressemblera cet ovni coûteux du cinéma français.

Lorsque Luc Besson a décidé de réaliser son rêve de gosse en adaptant Valerian et Laureline [1] héros de bande-dessinée depuis 1967, le milieu du cinéma l'a pris pour un fou. Non pas parce que cette histoire de voyageurs du temps avait de quoi faire tourner la tête. Mais parce qu'il était prêt à mettre beaucoup d'argent avec son budget annoncé à 197 M€. Beaucoup trop par rapport à ce qu'est capable de produire le cinéma français (le précédent record était de 78 M€ pour Asterix aux jeux olympiques), beaucoup trop par rapport à ce qu'un indépendant peut espérer rentabiliser au regard des tentatives similaires (on se souvient de l'échec des Arthur et les Minimoys aux Etats-Unis). Beaucoup trop enfin par rapport à la capacité financière d'Europacorp (155 M€ au début du tournage).

Et Luc Besson avait annoncé il y a quelques années revenir à une gestion moins risquée de sa société de production Europacorp. C'est pour ça qu'il s'était lancé dans l'exploitation en salles dont le chiffre d'affaires est plus régulier, qu'il avait développé l'activité avec les télévisions offrant une bonne visibilité et qu'il a multiplié les franchises pré-financées de ses précédents succès.

Mais Luc Besson a les pieds sur terre. Il a choisi une histoire et un concept qui a fait ses preuves, inspirant même en son temps George Lucas et sa Guerre des étoiles. Il s'est assuré de bien préfinancer son film à l'étranger, renforçant récemment son accès au marché chinois où il est déjà bien installé en faisant rentrer son partenaire Fondamental Films au capital d'Europacorp. Au niveau de la liquidité, la société avait aussi contracté une ligne de 450 M€ en 2014 pour financer ses productions en anglais.

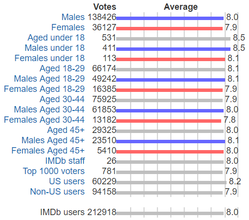

Le succès de Lucy, devenu le plus gros succès d'un film français à l'étranger a changé la donne, rassurant Luc Besson sur sa capacité à faire monter l'adrénaline des spectateurs d'aujourd'hui, les mêmes justement qui font le succès des films Marvel. C'est dans la foulée qu'il a annoncé en mai 2015 le lancement de la production adaptant le tome 6 des aventures de Valerian et Laureline.  Mike Nichols signa en 1967 l'un des rares films de l'époque qui a conservé son statut de film culte. La réplique "Mrs Robinson, you're trying to seduce me" est l'une de celles qui ont marqué plusieurs générations. Elle évoque les difficultés d'un jeune adulte à appréhender les règles de son nouveau statut.  Plus gros succès de l'année 1968 aux Etats-Unis (35 M$ en six mois pour un total de 104 M$ cumulé aujourd'hui) et classé aux environs de la 22ème place au box-office français de la même année (1,7 million de spectateur à l'époque), Le lauréat constitue une date importante pour le cinéma. La façon d'utiliser la musique, le montage (le regard de Benjamin sur les seins de Mrs Robinson) et des séquences musicales qui anticipent la création du clip sont autant d'influences pour des générations de réalisateurs. Les Oscars consacreront d'ailleurs Mike Nichols d'une récompense du meilleur réalisateur pour ce film, unique statuette pour sept nominations. Le terme de film transgénérationnel lui sied particulièrement bien. D'abord parce que c'est l'histoire d'une relation entre un jeune étudiant et une femme d'âge mûr, mais aussi parce que chaque génération se retrouve dans le parcours de ce jeune homme maladroit qui doit trouver sa place dans une société construite par la génération d'avant. C'est la force des films de campus de permettre à chaque génération de spectateurs de se projeter à une époque clé de la constitution de son identité. Benjamin va suivre un parcours initiatique où il va réaliser "qu'il ne peut se résumer à ce qu'on dit de lui dans son livret universitaire et qu'il est passé à côté d'une partie essentielle de sa vie d'étudiant" [1]. Les films de campus ont pour caractéristique d'apprendre la transgression pour pousser les limites de son enfances et choisir où l'on posera les valises de sa vie d'adulte. Le film a d'ailleurs parfaitement traversé les générations, résistant au temps depuis un demi-siècle : les jeunes l'appréciant au moins autant que leurs aînés comme le montrent les votes sur IMDb (8,5 pour les moins de 18 ans et 8,1 pour les 18/29 ans contre 8 pour les plus de 45 ans). Bien peu de films antérieurs à 1970 peuvent en dire autant. Au moment où se déroule l'action, la société évolue rapidement. Il règne un sentiment général d'insatisfaction face à l'ordre établi. Nous sommes quelques mois avant la contestation étudiante de 12 universités américaines (contre le racisme et la guerre au Vietnam) et la Californie s'embrasera pendant l'été qui suit [2]. La période est marquée par la défense des droits civiques aux Etats-Unis, mais aussi par le féminisme qui permet aux femmes de gagner en autonomie. En Californie, le divorce sans faute ne sera adopté qu'en 1969. C'est dans ce contexte que Mrs Robinson choisit l'adultère et apparaît particulièrement provocante pour séduire le jeune Benjamin. Le film raconte aussi le destin d'une femme qui essaie d'échapper à son destin de bourgeoise des années 60 mais qui échoue, là où Benjamin Braddock acceptera d'aller jusqu'au bout (même si la toute fin du film laisse à penser qu'il sera rattrapé par les réalités de la vie [3] ).

|

Docteur en Sciences de l'information et de la communication, Laurent Darmon est devenu par cinéphilie un spécialiste de la réception cinématographique et de la sociologie du cinéma.

Il est l'auteur d'une thèse sur "l'itinéraire de l'évaluation d'un film par le spectateur au cinéma", anime des conférences et a été le Président de la Commission Cinécole 2016. Parallèlement, il est en charge du digital dans une grande banque française.

|

Flux RSS

Flux RSS