Bill Gates a arrêté assez vite ses études à Harvard, happé par sa passion pour l’informatique et l’opportunité de concrétiser ses idées de façon professionnelle : un premier interpréteur Basic pour la micro-informatique. Pareille aventure est d’ailleurs arrivée à Steve Jobs, Mark Zuckerberg et Michael Dell.

Dans le domaine du cinéma, Spielberg avait précédemment fait un choix comparable de favoriser l’entrepreneuriat : la pratique plutôt que la théorie.

Steven Spielberg avait déjà une petite carrière de cinéaste amateur lorsqu’il abandonna ses études, mais peu de contacts dans l’industrie. Ses « proofs of concept » étaient ses premiers court-métrages : un western, un film de guerre… cela est bien montré dans The Fabelmans.

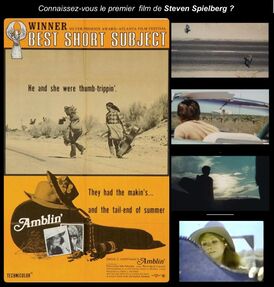

Lorsqu’il se lance professionnellement, il a tout juste 21 ans. il obtient 15.000$ pour tourner son premier film de 25 mn en 35mm, le format du cinéma pro.

Nous sommes en 1968 en Californie. Soit quelques mois après le Summer of love, événement emblématique à San-Francisco du mouvement hippie qui rejette le mode vie de la génération précédente. Mais le futur cinéaste n’est pas un révolutionnaire. Le cinéma de Spielberg sera marqué par la dichotomie entre modernité (son père informaticien) et tradition (sa mère artiste). Amblin’ traite justement de cela.

Compte-tenu de son budget limité, il sera sans dialogue pour tout investir dans l’image car son cinéma sera visuel. Il y raconte la rencontre sur une route désertique de deux jeunes hippies qui décident de faire un bout de chemin ensemble jusqu’à ce que l’une ait la curiosité d’ouvrir l’étui à guitare de l’autre.

Loin des standards du réalisateur d’E.T., on y trouve déjà son style : utilisation des surfaces réfléchissantes, personnages se détachant en ombre et même le « Spielberg face » (lent zoom avant sur le regard fixe).

Amblin’ gagnera quelques prix et sera diffusé en salles. Surtout ce « Minimum Viable Product » persuada Universal de lui signer un contrat de 7 ans. Sa carrière était lancée et il tournera bientôt le pilote de la série Colombo.

Spielberg a finalement obtenu son diplôme de cinéma en 2002. Bill Gates a fait de même en 2007. À un moment où leurs enfants commençaient leurs études supérieures justement. Un message aux jeunes générations pour ne pas négliger l’importance d’un parcours pédagogique. Certains le trouvent seuls en expérimentant. D’autres ont besoin de maîtriser un cadre théorique. Tous s’investissent avec engagement.

Flux RSS

Flux RSS